今天看到一篇很好的文章《Wrapping My Head Around AI Wrappers》 丟給NotebookLM 用Slide Deck 產生了Slides,效果真的相當不錯,尤其是中文支援很好(應該nano banana pro 產生的) 我下面將會一頁一頁把Slides 內容內容放上來🧵

1/22 解構「AI套殼」的迷思為什麼有些AI 產品像流星一樣曇花一現,而另一些(如Cursor)卻能成就數億美元的業務?

2/22 什麼是「AI套殼」? “切,這不過是個AI 套殼(AI Wrapper)罷了。” 對於正在嘗試用人工智慧做點新東西的人來說,這種貶低聽起來太耳熟了。 但在Perplexity CEO Aravind Srinivas 看來: 「萬物皆為套殼。OpenAI 是英偉達的套殼,Netflix 是AWS 的套殼,Salesforce 也不過是Oracle 資料庫的套殼。” 這引發了一個思考:這個標籤究竟是貶義詞,還是產業的客觀現實?

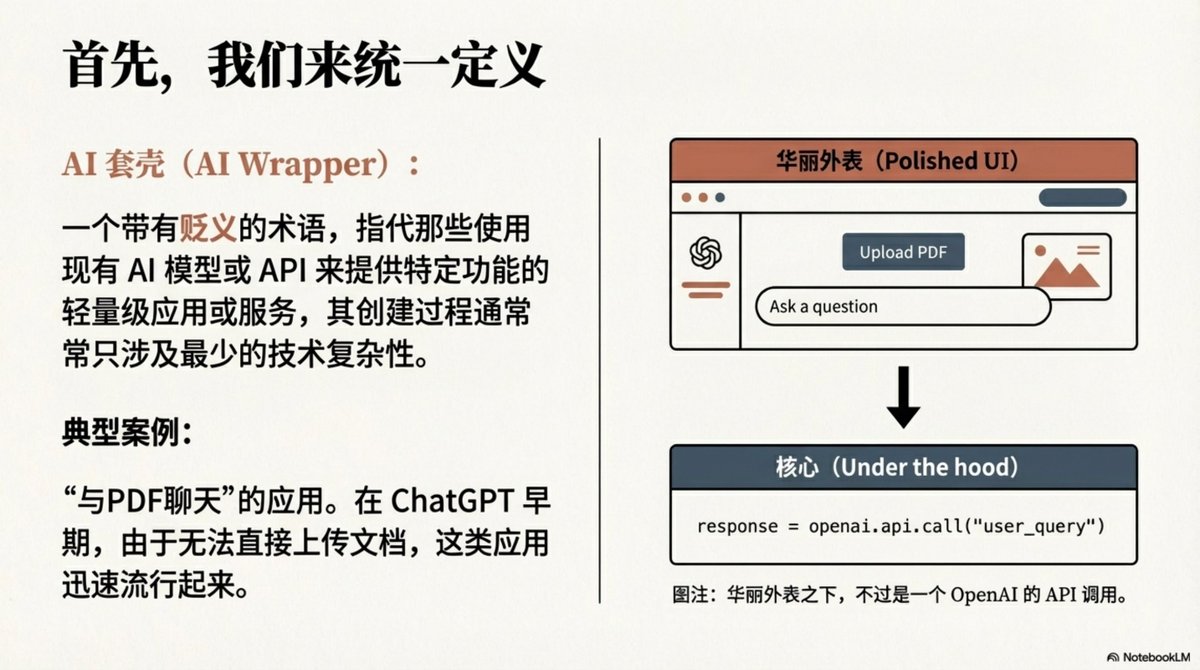

3/22 定義與現狀 所謂“AI套殼(AI Wrapper)”,通常是一個帶有貶義的術語。 它指那些核心只是呼叫現有AI 模型(如GPT-4),外加一層輕量級UI 的應用。 最典型的案例就是早期的「Chat with PDF」工具。 在華麗的外表下,核心程式碼往往只有一行: response = htopenai.api.calluser_query")。

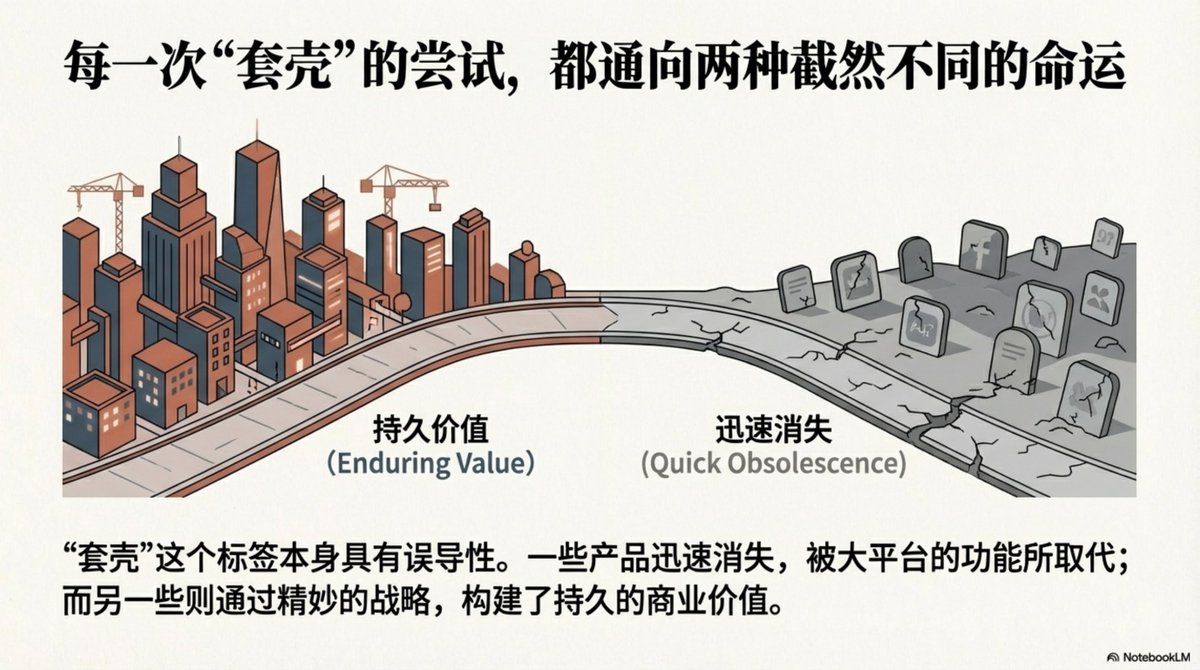

4/22 兩種截然不同的命運 「套殼」這個標籤本身就具有誤導性。 每一次嘗試都通往兩種結局: 1. 迅速消失:被大平台(OpenAI, Google)的原生功能取代。 2. 持久價值:透過精妙的策略,建構起真正的商業壁壘。 關鍵不在於是否“套殼”,而在於能否進化。

5/22 冰火兩重天:數據不會說謊 看看市場的真實回饋: 贏家:Cursor ARR(年度經常性收入)達到1 億美元;Gamma 達5,000 萬美元;Jenni AI 從2,000 美元月收暴漲至33 萬美元以上。 消失者:曾經風靡一時的獨立PDF 聊天工具,隨著ChatGPT 和Claude 原生整合式文件上傳功能,價值瞬間歸零。

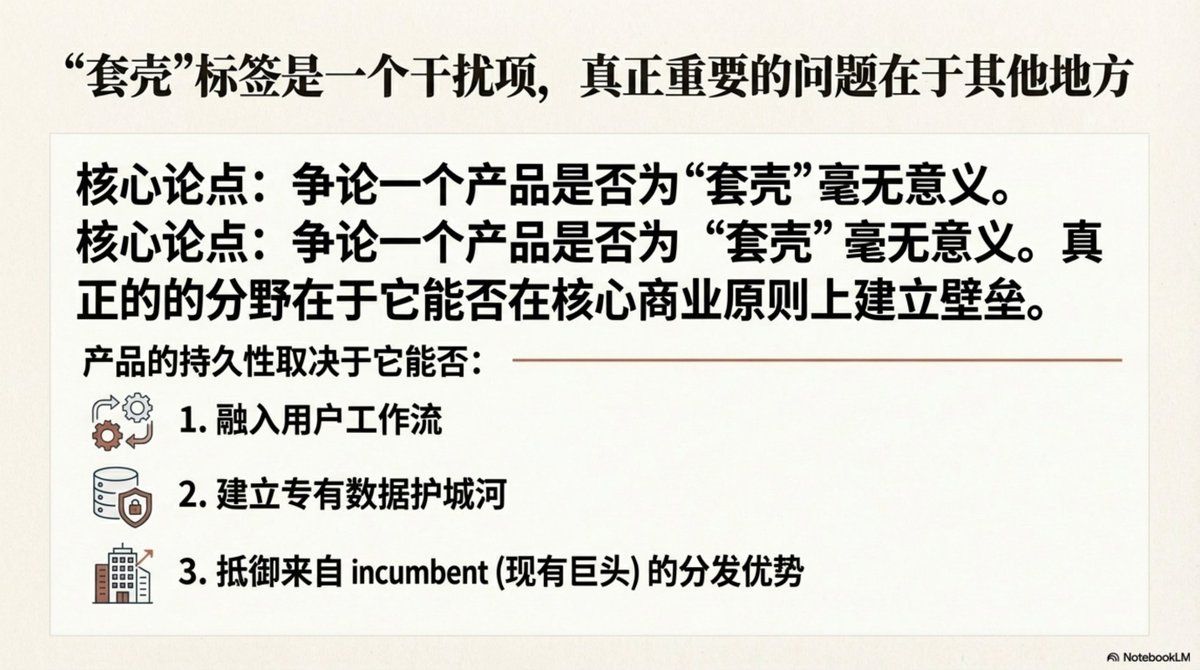

6/22 真正的問題在於“護城河” 爭論一個產品是否為「套殼」毫無意義。真正的分野在於產品能否在核心商業原則上建立障礙。 持久性取決於三點: 1. 能否融入使用者工作流程? 2. 能否建立專有數據護城河? 3. 能否抵禦巨頭的分送優勢?

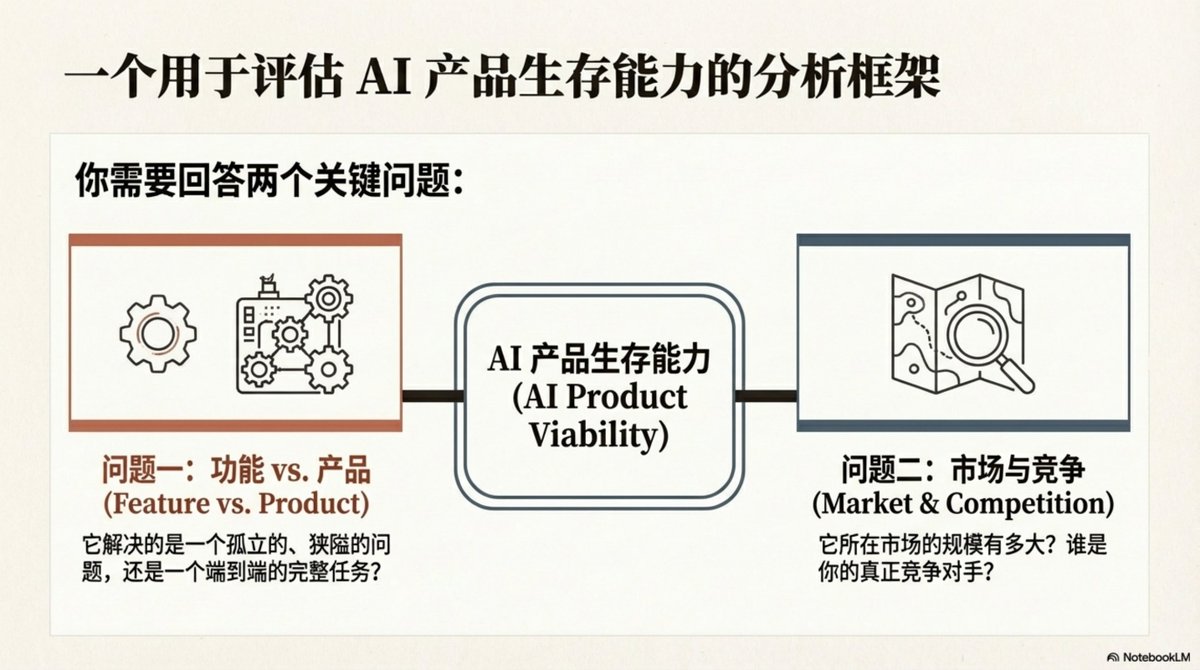

7/22 AI 產品生存力分析框架 評估一個AI 產品能不能活下去,你需要回答兩個關鍵問題: 1. 功能vs. 產品:你解決的是一個孤立的、狹隘的問題,還是一個端到端的完整任務? 2. 市場與競爭:市場規模多大?誰才是你真正的競爭對手?

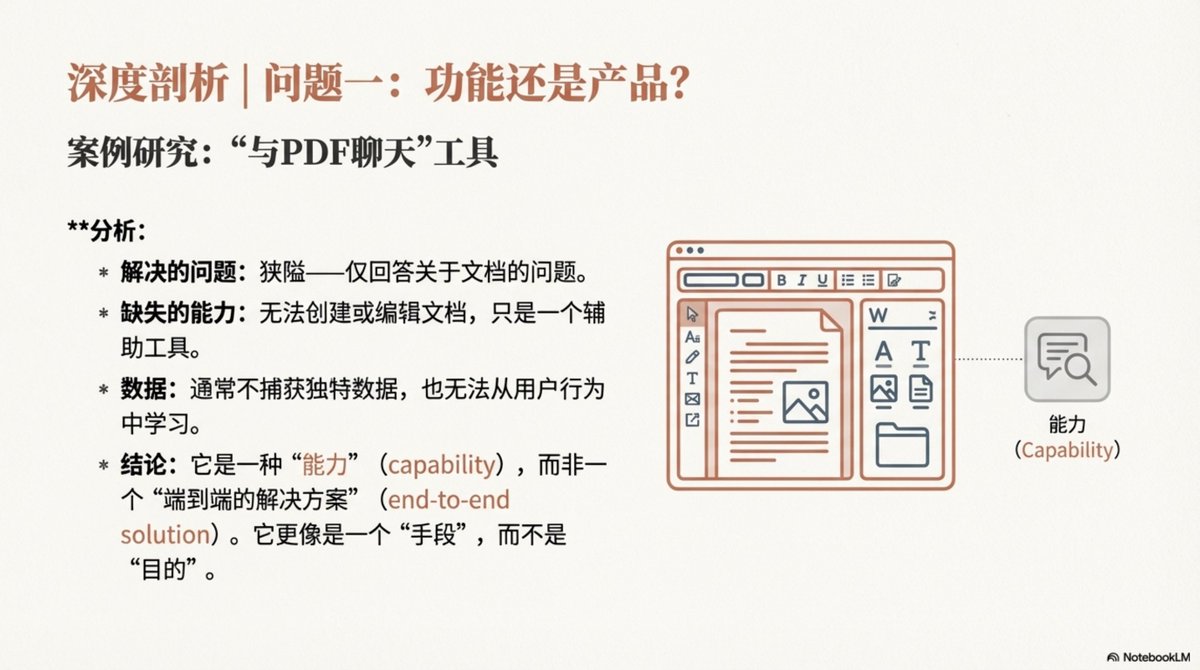

8/22 深度剖析:是功能還是產品? 以「與PDF 聊天」為例: - 它解決的問題很狹隘(僅回答問題)。 - 它無法建立或編輯文件。 - 它不捕獲獨特數據。 結論:這只是一種「能力(Capability)」或手段,而非一個「端到端的解決方案(End-to-End Solution)」。

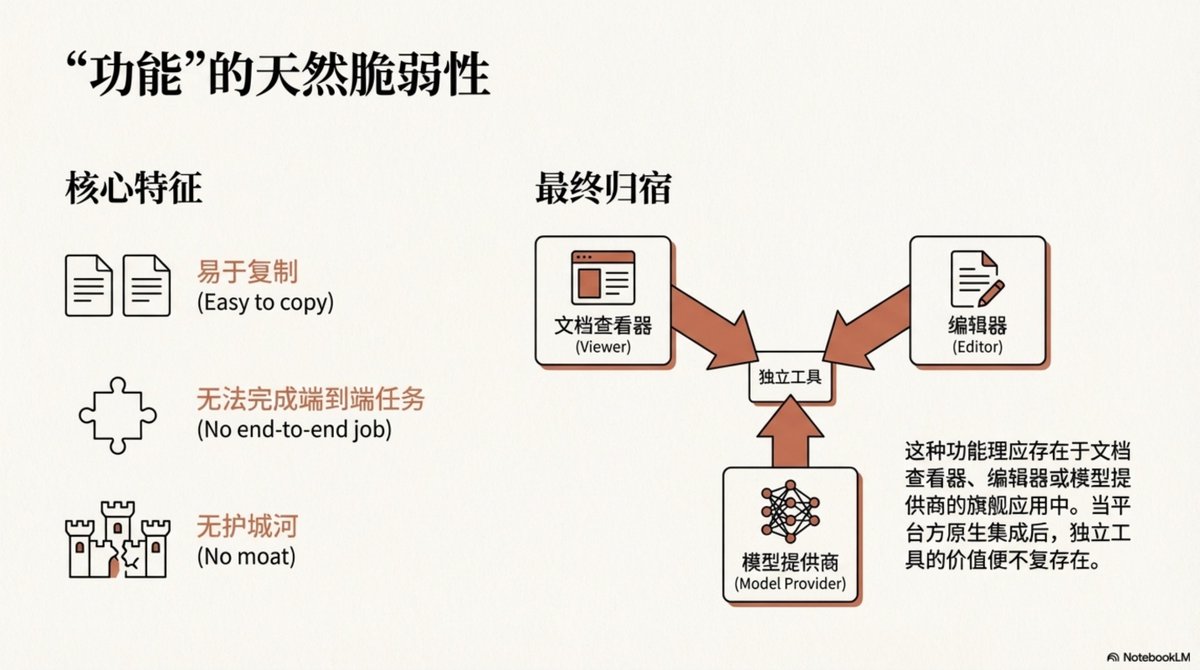

9/22 “功能”的天然脆弱性 單一功能的宿命是被整合。 文件問答此功能,理應存在於文件檢視器、編輯器或模型提供者(如ChatGPT)的旗艦應用中。 一旦平台方原生整合了這個功能,獨立工具的價值就不復存在。 它們易於複製,且毫無護城河。

10/22 一個重要的反直覺補充即使是“功能”,也能賺錢——只要你跑得夠快。 在巨頭原生整合之前,獨立開發者仍有龐大的套利空間。 例如httPDF.ai50 萬美元,PhotoAI 月入7.7 萬美元。 啟示:這是一場與時間的賽跑,對獨立開發者來說,回報依然豐厚。

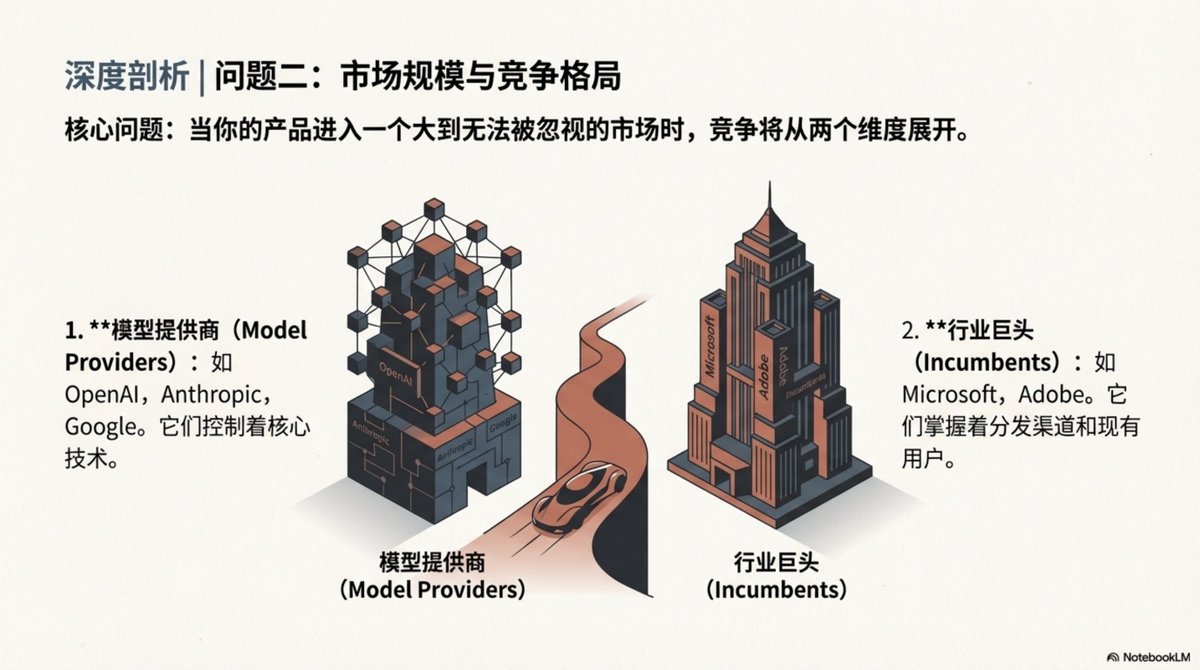

11/22 問題二:市場規模與競爭格局 當你的產品進入一個大到無法被忽視的市場時,你會遭遇兩個維度的降維打擊: 1. 模型提供者(OpenAI, Google):它們控制核心技術。 2. 產業巨頭(Microsoft, Adobe):它們掌握著發行管道和現有用戶。

12/22 威脅一:模型提供者的“碾壓” 以程式設計助手Cursor 為例,它的核心體驗極度依賴Anthropic 和OpenAI 的模型,常受限於API 速率。 Sam Altman 曾警告創業者:“我們只需要做好我們的本職工作……我們就會碾壓你(steamroll you)。” 如果不建立自己的防線,你只是在幫巨頭驗證需求。

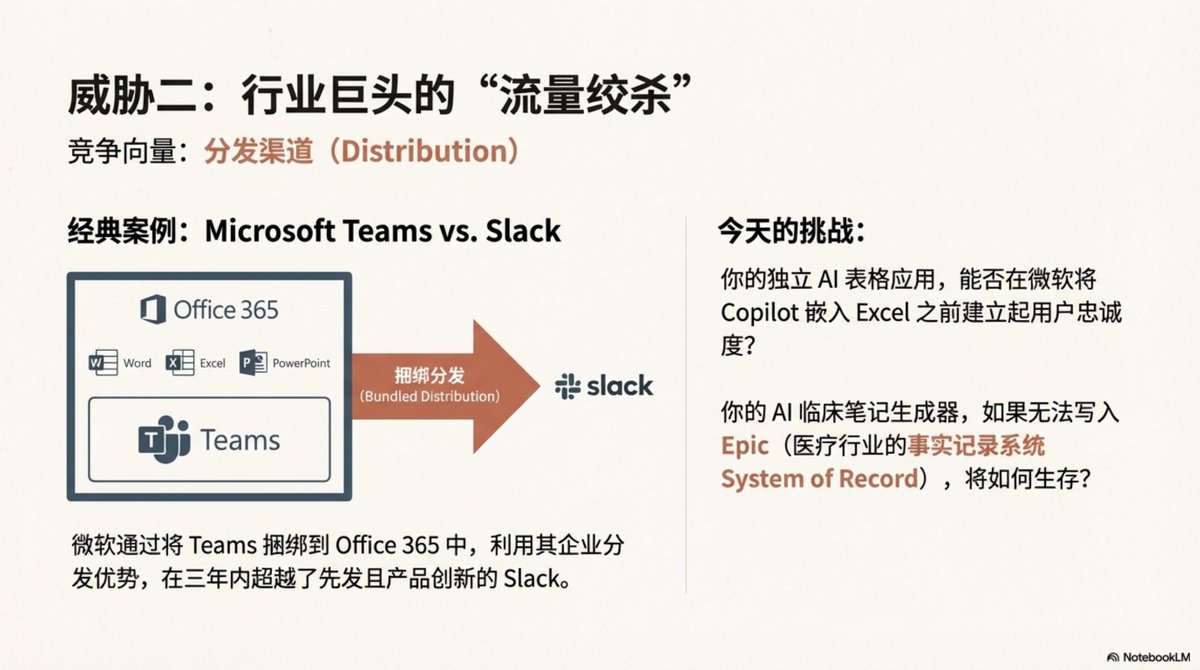

13/22 威脅二:業界巨頭的“流量絞殺” 競爭的另一個維度是分發(Distribution)。 經典案例是微軟透過將Teams 捆綁進Office 365,三年內逆襲了Slack。 現在的挑戰是:你的AI 表格應用,能在微軟將Copilot 徹底嵌入Excel 之前建立使用者忠誠度嗎? 如果無法寫入醫療產業的Epic 系統,你的AI 筆記應用如何生存?

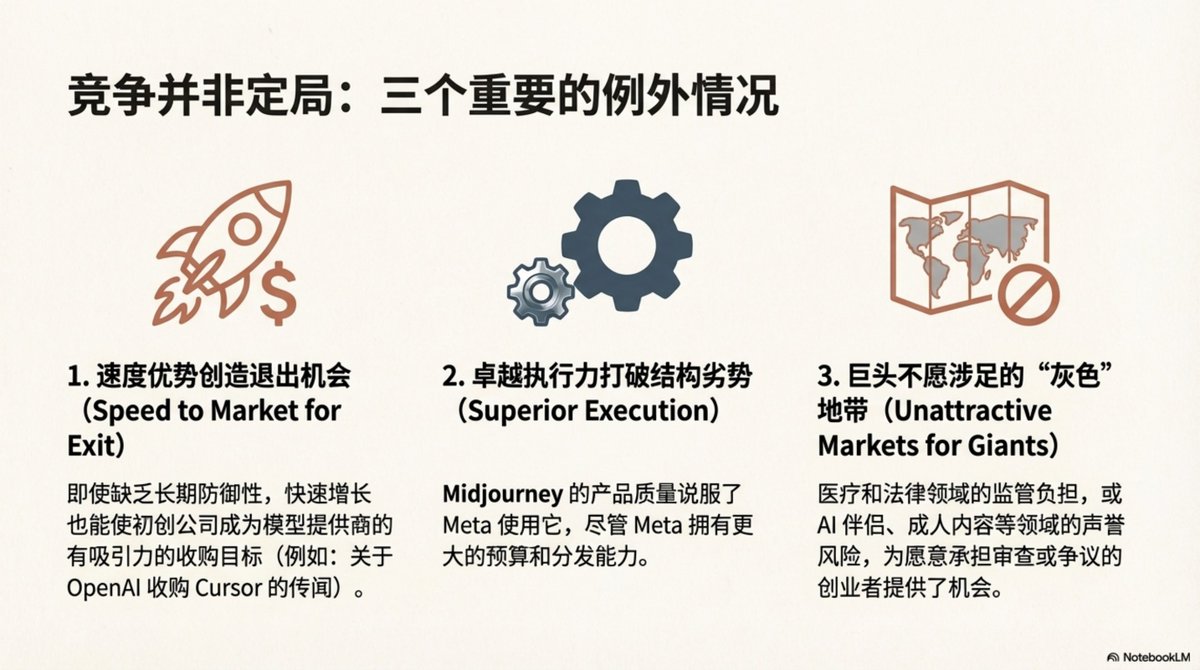

14/22 競爭並非定局:三個例外即使面對巨頭,仍有生路: 1. 速度優勢:快速成長,尋求被收購(如傳聞OpenAI 收購Cursor)。 2. 卓越執行力:如Midjourney,憑產品品質讓Meta 這種巨頭也望塵莫及。 3. 「灰色」地帶:涉足巨頭不願碰觸的領域(如成人內容、複雜的醫療法律合規),承擔風險,換取市場。

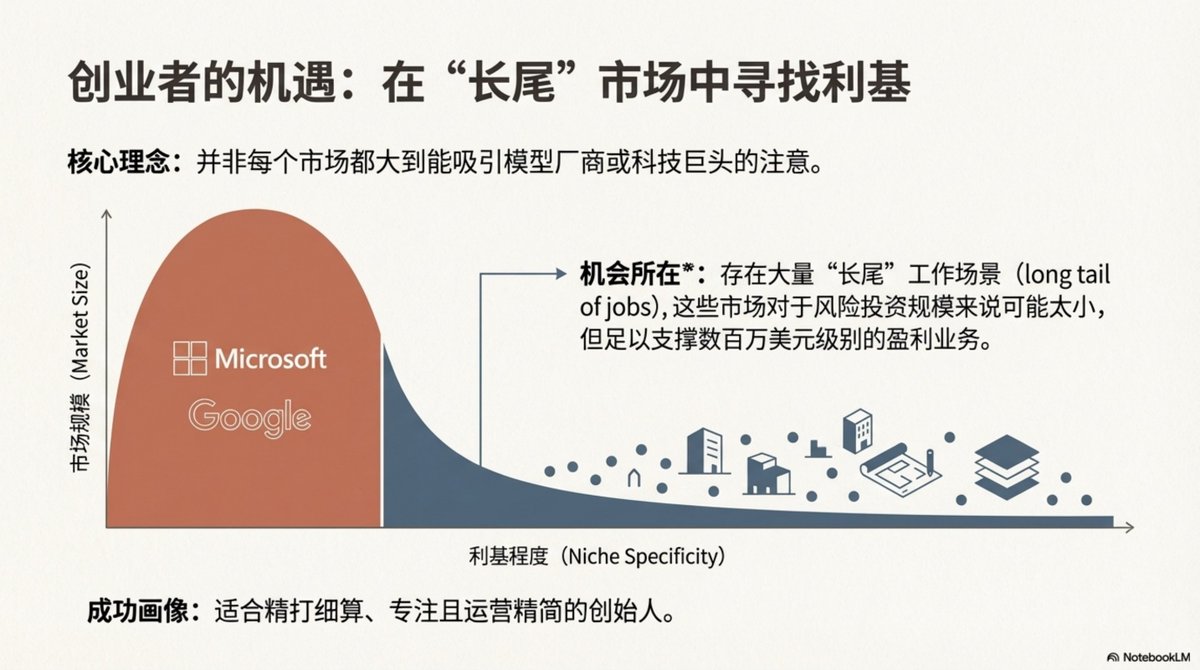

15/22 尋找「長尾」市場的機會 並不是每個市場都必須大到吸引微軟的注意。 機會往往藏在「長尾」工作場景中。這些市場對VC 來說太小,但足以支撐一個數百萬美元利潤的生意。 這非常適合精打細算、專注且營運精簡的創辦人。

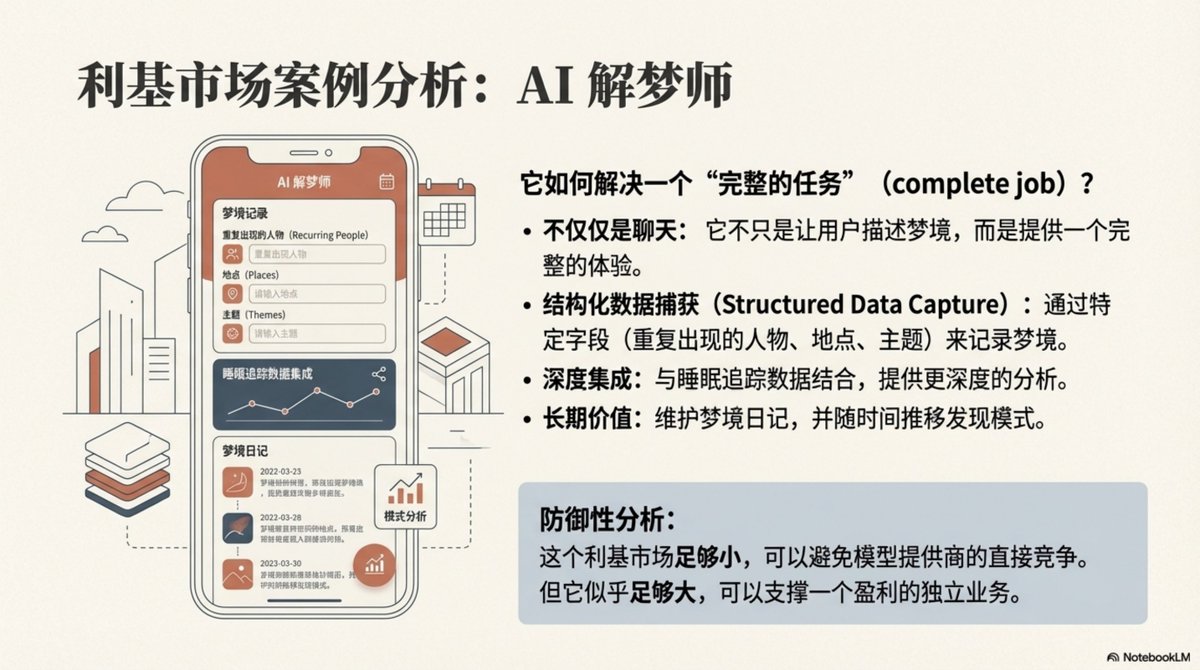

16/22 利基市場案例:AI 解夢師 為什麼「AI 解夢」能成?因為它解決了一個完整的任務。 - 不僅僅是聊天:它包含結構化資料擷取(人物、地點、主題)。 - 深度整合:結合睡眠追蹤數據。 - 長期價值:隨時間推移發現夢境模式。 這個市場夠小,避開了OpenAI 的直接競爭;又夠大,足以獲利。

17/22 護城河藍圖:從套殼到堡壘 無論是否從「套殼」開始,產品都可以透過建立真正的護城河而變得持久。 接下來我們將探討建構防禦性的兩個核心原則。

18/22 原則一:掌控工作流程,成為“事實記錄系統” 不要只做聊天機器人,要把你的應用程式嵌入使用者已有的工作流程(如Gmail, Figma)。 關鍵在於成為「最終步驟」:讓操作直接寫入事實記錄系統(System of Record)。 例如,直接產生採購訂單或提交醫療索賠。 讓AI 成為工作流程的輸入,而不是試圖取代整個系統。

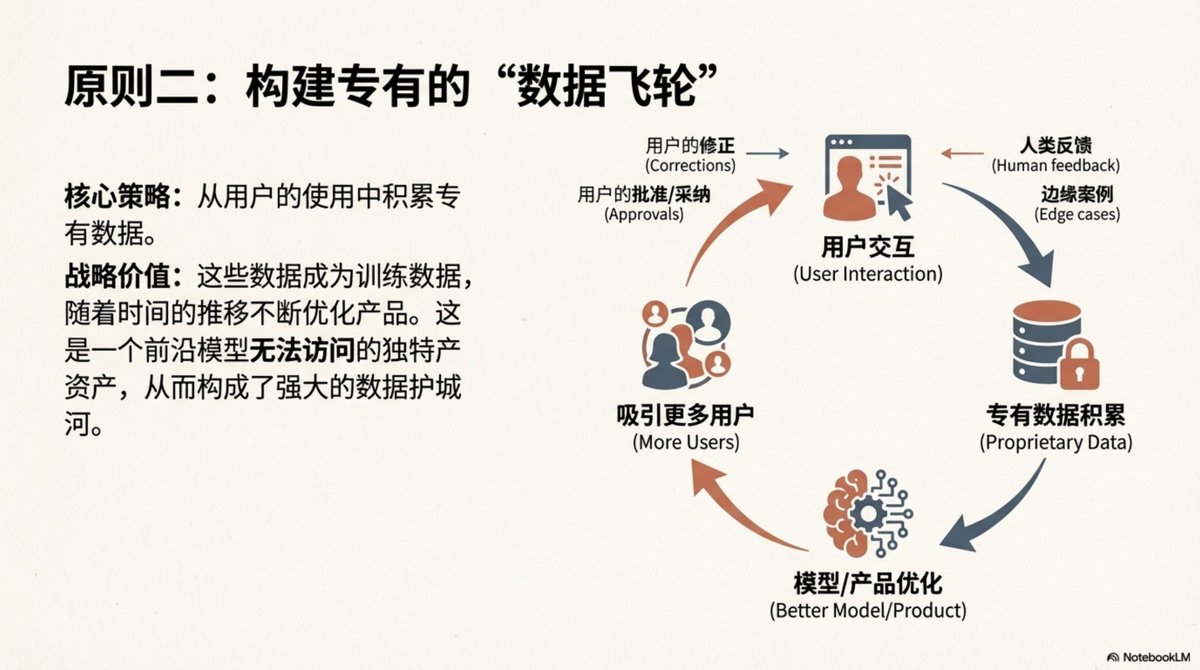

19/22 原則二:建構專有的“資料飛輪” 從使用者的使用中累積專有數據,這是前沿大模型無法存取的資產。 資料飛輪:使用者互動-> 修正與回饋-> 邊緣案例累積-> 最佳化產品/微調模型-> 吸引更多使用者。 這是最堅實的護城河。

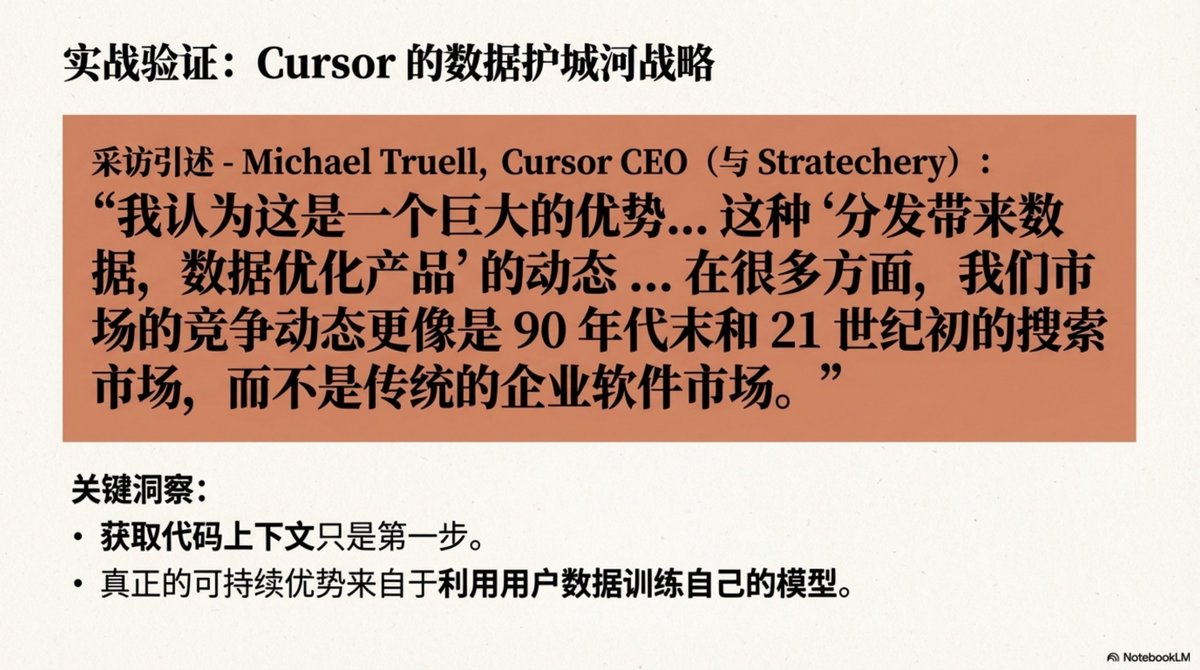

20/22 實戰驗證:Cursor 的資料戰略 Cursor CEO Michael Truell 認為,分送帶來數據,數據優化產品。 “在很多方面,我們市場的競爭動態更像是90 年代末的搜尋市場。” 取得程式碼上下文只是第一步,真正的優勢在於利用使用者資料訓練自己的模型,從而比通用模型更懂程式碼。

21/22 結論:超越標籤關於「套殼」的爭論,雙方都只對了一半。 批評者是對的:缺乏防禦性的簡單套殼終將消失。 辯護者也是對的:所有成功的軟體本質上都是底層技術的封裝。 真正的洞察在於透過標籤,審視商業的基本面。

22/22 AI 時代的永恆法則歸根結底,建構偉大產品的邏輯從未改變: 1. 融入工作流程(Own the Workflow) 2. 寫入事實記錄系統(System of Record) 3. 建立專有資料並從中學習(Build Proprietary Data) 4. 在巨頭捆綁前搶佔分送(Capture Distribution) 這正是區分曇花一現的功能與偉大產品的關鍵。