🧵⛰️🍃メソスケール気象学スレッドの第 2 部および最終部では、前線からの雨とそれに伴う不安定性に加えて、山岳波やそよ風などの風の循環など、地形に関係する現象について説明します。

前回のスレッドでは、メソスケールとは何かを定義し、嵐、その形成、そしてそれが作り出す現象について話しました。

前回のスレッドからこの表を転載します。地形や気団境界に関係する、私がまだ言及していない現象の数々をご覧いただければと思います。まずは、山の存在を生み出す現象についてお話ししましょう。

地形は、風の流れの方向を変えさせ、成層圏循環から小さな雲まであらゆるものを作り出すあらゆる種類の大気波を作り出すため、惑星規模と地域規模の両方に影響を及ぼす可能性があります。

風がどのように風に影響を与えるかをよりよく理解するために、正弦波状の山の輪郭(学校で描いたような)を想像してみましょう。風は最初の山に到達すると、山の輪郭に沿って上昇したり下降したりする必要があります。

この山脈が引き起こしているのは、風のプロファイルを波立たせること、つまり大気の波です。山脈は空気を上昇させたり下降させたりすることで、浮力に変化をもたらしています。

前のツイートの元となった波動に関するスレッドを確認することをお勧めします。そのスレッドで見たように、波動方程式を用いることで、山脈から離れていくにつれて波がどのような形になるかを調べることができます。

これらの式は、山脈を構成する山脈の幅が広いか狭いかによって、高度に伴う風の波立ちが小さくなることを示しています。幅の広い山脈では風の波立ちは高度とともに小さくなりません(a)が、狭い山脈では風の波立ちは大きくなります(b)。

技術的なツイート:風速、波数、浮力周波数(泡が上昇するかどうかを示すパラメータ、右図)に応じて満たすべき条件をまとめました。Nは一定と仮定します。

しかし、現実の山は前の図のようなものではなく、明らかに異なります。そのため、メソスケール気象学では、単一の山が風の流れに与える影響を研究します。この場合、単一の種類の波ではなく、複数の種類の波の合計を対象とする必要があります。

それぞれの波は異なる周波数または長さを持ちます。これは数学ではフーリエ級数として表現されます。もし1つの項だけに絞れば、2つ前のツイートで述べたような解が得られます。

これまでのケースでは、Nより大きいか小さいかが問題でしたが、ほぼ同じであれば、エネルギーは主に垂直方向、つまり山の近くへと伝達されます。風のプロファイルは大きく異なり、凝結レベルを超えた場所では雲が発生する可能性もあります。

別のケースを考えてみましょう。平均風速は高度によって変化し、大気の安定度も変化するため、Nが変化し、浮力も変化します。例えば、が高度とともに急激に増加し、Nが急激に減少すると仮定しましょう。

この場合、前述のシナリオが交互に発生する可能性があります。表面付近では、波はある高さまでは振幅を失うことなく垂直方向に伝播します。そこからは、高さとともに振幅が減少し、波が反射する可能性があります。

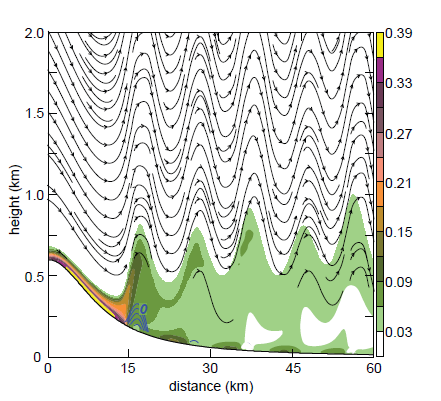

この反射により、波のプロファイルは山を越えて水平方向に広がり、反射が繰り返されるとさらに広がります。これらの波は、風下閉じ込め波と呼ばれます。図の暗い部分には雲が発生する可能性があります。

上の画像の暗い部分には、UFOのような形をしたレンズ雲が頻繁に形成されています。複数の層が重なり合うことで、重複雲と呼ばれる繰り返し構造を形成することがあります。@lariojaMeteoによるこの記事では、山脈の例など、レンズ雲に関するより詳しい情報が紹介されています。

川が小さな岩の上を通過すると、その後ろに渦が発生するのをよく観察したことがあるでしょう。このような乱流渦は、表面摩擦によって波紋の下に発生し、渦度(回転)を生み出します。

これらの渦は地表付近で形成され、回転雲と呼ばれる雲の一種を形成します。ジブラルタルの岩山付近では、非常に一般的な例が見られます。山の上には帽子雲も形成されますが、回転雲とは異なります。

これまで、波動方程式の解はすべて線形の場合に限られていましたが、非線形効果が存在するため、応答は大幅に拡大する可能性があります。これらの非線形効果は、山の風下側で強い加速度を発生させます。

これは、運動エネルギー(1/2 mV^2)と位置エネルギー(mgz)が何であるかを思い出せば簡単に理解できます。運動エネルギーが位置エネルギーよりも大きい場合、ビー玉は山の頂上に到達し、そこから下降することができます。

この場合、位置エネルギーは浮力周波数 N による浮力と風速 U による運動エネルギーで表すことができます。これらのパラメータ間の比率はフルード数 Fr=U/hN です。h は山の高さです。

したがって、Fr = フルード数 = 運動エネルギー / 位置エネルギー = 風速 / 山の高さ × 周波数浮力 = U/hN となります。これが1より大きい場合、空気塊は山の頂上を越えて下降する可能性があります。

ここで問題があります。それは、Fr>1のとき、風速が波の速度よりも大きくなることです。これは先ほど見たように、Nと関係があります。この場合、重力波は伝播できませんが、流れは下降できることがわかります。これは非線形効果によるものです。

この図は、フルード数に応じて風がどのように振る舞うかを示しています。超臨界流体の場合、フルード数 > 1 の場合には風下側(右側の山)に加速度が生じ、亜臨界流体の場合、フルード数 < 1 の場合には風上側(左側)に加速度が生じていることがわかります。

したがって、両方のタイプの加速を得るには、流体は亜臨界状態から超臨界状態(前の図のc)に移行する必要があります。これは、Frが最初に1に近い場合に発生します。その後、山の頂上を通過すると、流れの速度は開始時よりも高くなります。

その後、風下斜面では、風は急速に下降し、形状を変化させます。これは水力跳躍と呼ばれる現象で、水槽内の滝でよく見られます。水力跳躍は乱流を生じ、大量のエネルギーを消散させます。

非線形効果により、山岳波の振幅は水平方向に変化し、その形状は高度に応じてより大きく変化します。航空学における重要性から、様々なモデルがこれらすべてを再現しようと試みています。このスレッドの最後に、いくつかのシミュレーション結果を掲載します。

山岳波は、発生する乱気流によって航空機にとって危険をもたらします。航空機のピッチングや急降下を引き起こし、操縦不能や損傷につながる可能性があります。最も危険な地域は、地表付近と対流圏界面付近です。

対流圏界面自体が航空にとって危険をもたらします。なぜなら、そこに到達すると高度に応じて速度が大きく変化し、晴天乱気流と呼ばれる状態を引き起こすからです。これに山岳波が加われば、状況はさらに悪化します。だからこそ、山岳波を予測することが非常に重要なのです。

したがって、山岳波と降下中の非線形効果による加速度の両方を予測することが重要です。指標となる要因としては、前述の雲やマルコスキーが指摘したこれらの条件などが挙げられます。

風は必ずしも上昇するとは限りません。画像に示すように、山を登らずに停滞することもあります。この場合、風は強い安定性を示し、通常は温度逆転層が形成され、気圧の上昇により風は低気圧側に移動する傾向があります。

日々の気温変化も考慮する必要があります。朝は太陽の光で空気が温められ、山頂まで上昇します(順風)。一方、夜は冷やされて下降します。気温の上昇は気温の低下によって相殺され、渦が発生することもあります。

このタイプの循環は谷風と呼ばれ、典型的には夏季にグアダルキビル低気圧で発生します。この上昇気流と下降気流によって、風向が水平方向に変化します。AEMETのブログ記事で、さらに詳しい情報をご覧ください。

谷風は正午に最も強くなり、雷雨の発生を促します。夜間には、下降気流によって温度逆転層が形成され、その下界に水蒸気が蓄積されるため、霧の発生に理想的な条件が整います。そして、水蒸気はその後消散します。

これらは山腹斜面の風です。これらの風を三次元構造に拡張すると、いわゆる谷間を上昇する風と谷間を下降する風が生まれ、前述のように渦を発生させます。一方で、湿度や雪はこれらの風を弱める可能性があります。

山の風が停滞して冷たい空気が溜まり、それが山を下りて水圧上昇を引き起こすこともあります。

もう一つの最も一般的なタイプの風は、陸と海の間で発生する風です。特に夏の朝は、陸地が海よりも暖かく、低気圧が形成されます。低気圧が海から冷たい空気を取り込み、それが上昇して海に戻ります。

地表境界層では発散が起こり、上層気流との境界は微風前線と呼ばれ、バレアレス諸島のように嵐を発生させることがあります。夜間には海水温が上昇し、循環が逆転し、陸地前線と呼ばれます。

マラガでは地風が非常に多く、ベティカ山脈ではフェーン現象による乾燥した空気の下降と相まって、非常に暖かい斜面下降風が発生します。一方、バレアレス諸島では風の収束により雷雨が発生することがあります。

次に、メソスケール境界について見ていきましょう。冷たい大陸性の空気と暖かい海洋性の空気が分離することで、沿岸前線が形成されることがあります。これらの相互作用によって熱交換が起こり、停滞前線によく似ています。さらに、沿岸前線は陸上で形成されることが多いです。

寒気を通過して降水を形成し、冷たい側では霜、暖かい側では雨となります。通常、高度は約1キロメートルで、風前線とは逆の温度勾配を持ちます。冬季には、メキシコ湾流などの暖流の近くで発生することが多いです。

メソスケール前線のもう一つの種類は、乾燥した大陸性気団と湿潤な海洋性気団の相互作用によって形成される乾燥線または乾燥前線です。これらはアメリカ合衆国で非常によく見られ、スペインでも観測されています。

東側では、総観前線に似た強風と風向の変化を伴う雷雨が発生することがあります。雷雨は、太陽による水蒸気放出の影響で日中に変化し、低気圧の発生を促進することがあります。

他の種類のメソスケール境界は、雲、雪、あるいは異なる種類の植生の存在によって形成されることもあり、湿度と気温に異なる変化をもたらします。

例えば、砂塵旋風の形成は地形の起伏や、空気が乾燥した地域から灌漑された地域へ移動することによって促進されると考えられている。

多くの書籍では、総観前線やハリケーンもメソスケール現象として扱っています。前線については、このスレッドで既に説明しました。

前線は、メソスケールの雲と降水帯を呈しますが、これらは別個の存在として扱われます。低気圧は傾圧不安定性と呼ばれる現象と関連しており、これらの降水は対称不安定性と呼ばれる特殊なタイプと関連しています。

まず、これらの降水帯についてお話しましょう。寒冷前線には、風が吹いている領域(青線)に、非常に小規模で激しい降水を伴う狭い帯状の降水帯と、より広範囲に及ぶ降水を伴う広い帯状の降水帯が含まれます。

狭い降水帯は幅1~2kmの帯状で、CAPEや不安定な環境に関連するメソスケールの嵐とは異なり、前線循環による気圧勾配の変化によって制御されます。

これらの帯状雲とそれに伴う湧昇は、メソガンマスケールの渦を形成し、その中で雨の降る領域と降らない領域(コア領域とギャップ領域)が交互に現れます(レーダー画像参照)。雨が湧昇を分散させることで、これらの渦が形成されます。

一方、広い帯状の降水帯は前線とは独立して移動し、狭い帯状の降水帯を追い越すことがあるという特徴があります。その形成は、対称的な条件付き不安定性と地衡前線の循環に関連しています。

寒冷前線の暖気部にも降水帯が存在する可能性があり、これは高度の前線とその上昇速度に関係している可能性がありますが、説明は非常に複雑です。

温暖前線には、前線斜面を下降する弱い降水帯も存在します。これは、空気が斜面を上昇するにつれて凝結面に達する対称的な条件不安定性、あるいは重力波によって引き起こされます。

先ほど述べた対称的な不安定性についてお話ししましょう。このスレッドの冒頭で、浮力の変化による物体の垂直方向の不安定性についてお話ししましたが、コリオリの力の変化によって水平方向にも不安定性が生じる可能性があります。

コリオリの力は緯度の変化に応じて軌道を曲げ、その結果、小包は振動します。垂直方向に振動数Nがあるとすると、f=2Ω sin(ϕ)となります。ここで、ωは地球の角速度、ϕは緯度です。

したがって、ある物体が水平方向と垂直方向の両方(例えば傾斜道路上)に移動する場合、両方の不安定性の影響を受けます。これは対称不安定性と呼ばれ、純粋にメソスケールの不安定性です。

Nは、熱交換のない断熱上昇で保存される潜在温度と関連しているため、通常はこの一定の大きさ(Θ)の線で表されます。

f には、パラメータ M が使用されます。これは、f と、たとえば北から南に移動するときに帯状速度の変化を引き起こす方向の変化による小包の角運動量との差です。

通常、定数 M の表面は Θ の表面よりも傾斜が強く、プロットは安定しますが、反対のことが起こると不安定になります (左)。この状態は、M が Θ の表面に沿ってどのように変化するか (導関数) と f の積で表されます。

これは、前線などで見られるように、強い温度勾配と強い安定性がある場合に発生する可能性があります。この状態は、渦位(スピンと渦の高さの積(fP<0))で表すことができます。

したがって、この不安定性は、垂直風せん断(高度に応じて速度が変化する)がある場合に発生する可能性があり、Θに沿って一定であるため、等エントロピー慣性不安定性と見なすことができます。